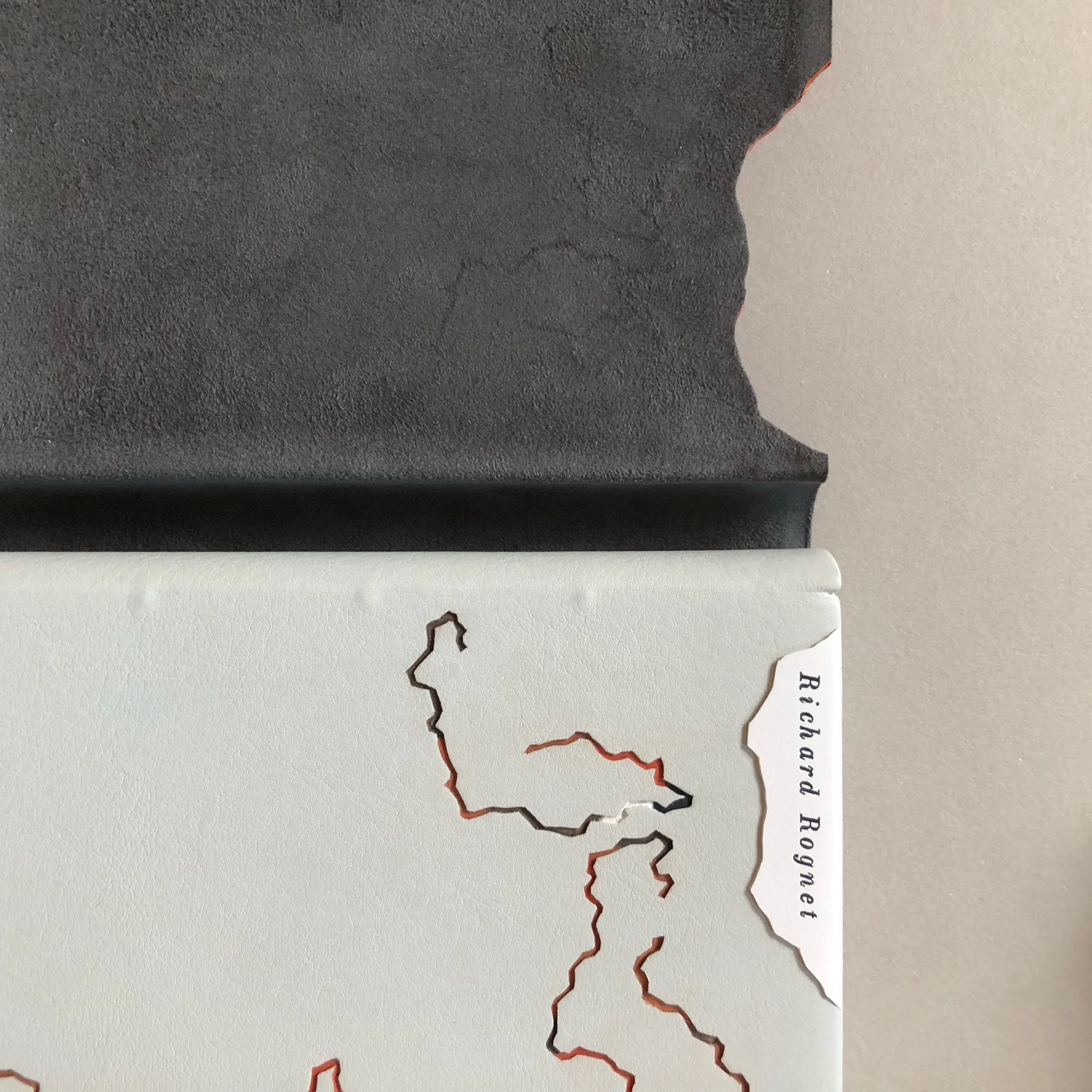

Richard Rognet

Tapuscrit et tirage de tête publié chez Gallimard (n°1/20)

2018

Reliée en 2024 pour la Bibliothèque Multimédia Intercommunale d’Epinal, à qui Richard Rognet fait don de son œuvre.

Note d’intention

Le projet Les frôlements infinis du monde pour la Bibliothèque Multimédia Intercommunale d’Épinal, une commande de reliure regroupant manuscrit et tirage de luxe numéroté, présente plusieurs défis pour l’artisane que je suis. Habituée aux tirages de luxe, je n’ai cependant pas l’habitude de traiter aussi le manuscrit du document à relier. Surtout, je travaille habituellement avec une clientèle connaisseuse, avec laquelle la pédagogie n’est pas un pré-requis. Ici, puisque mon travail est commandé par la collectivité, il m’apparaît indispensable que chacun puisse comprendre sa raison d’être, son fonctionnement et son utilité.

A travers ce projet, j’explore un pan essentiel de ma vocation : créer des objets qui soient à la fois des objets de conservation et des objets d’exposition. Ce double emploi, antagoniste, est au cœur de ma proposition, qui se compose d’éléments distincts tous pensés et réalisés dans la solitude de l’atelier:

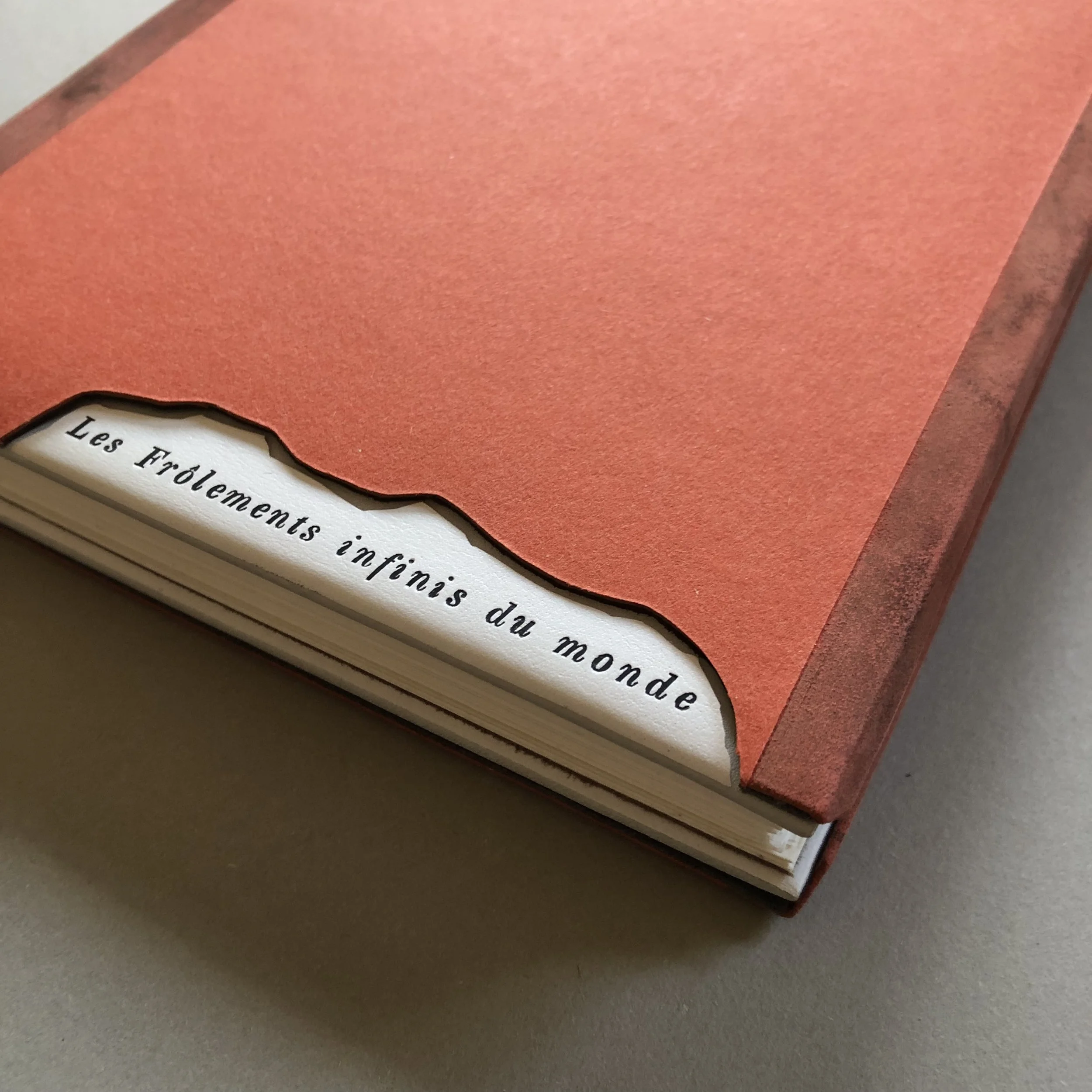

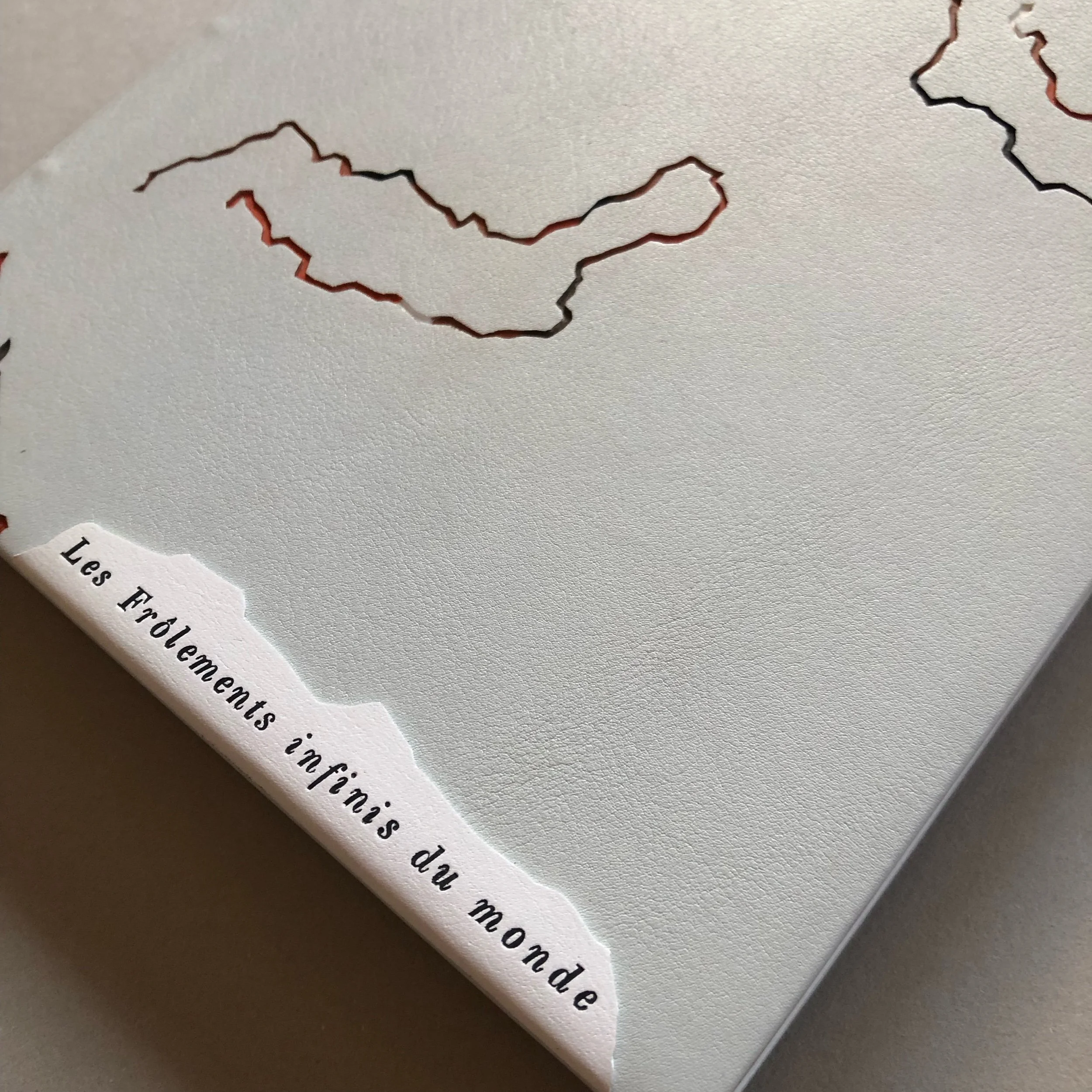

- une reliure d’art aux codes haut de gamme: plein cuir aux gardes bord à bord, tranchefile chapiteau et gardes volantes en chèvre velours, avec ses éléments décoratifs,

- une chemise sur mesure, en cuirs et papier, pour protéger la reliure,

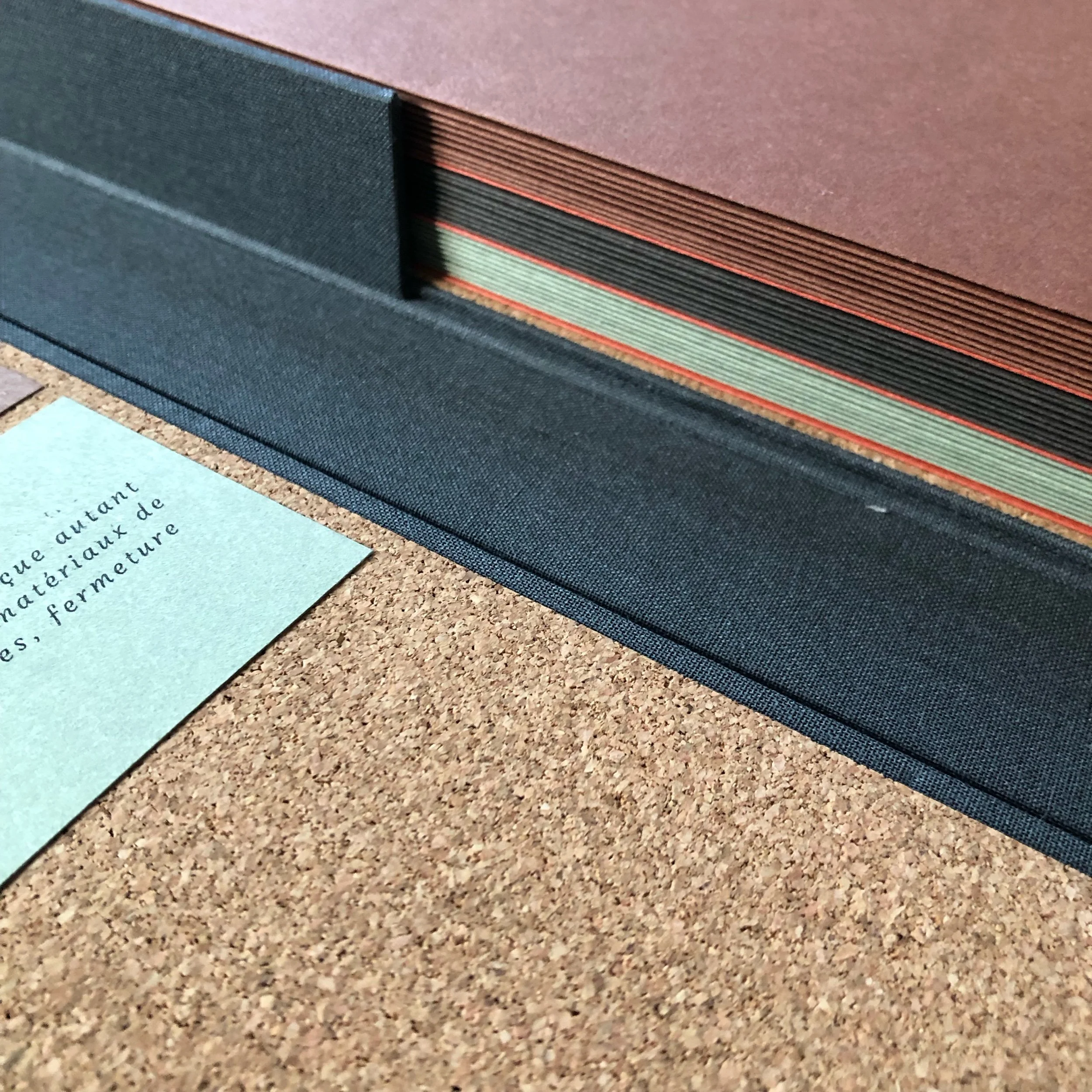

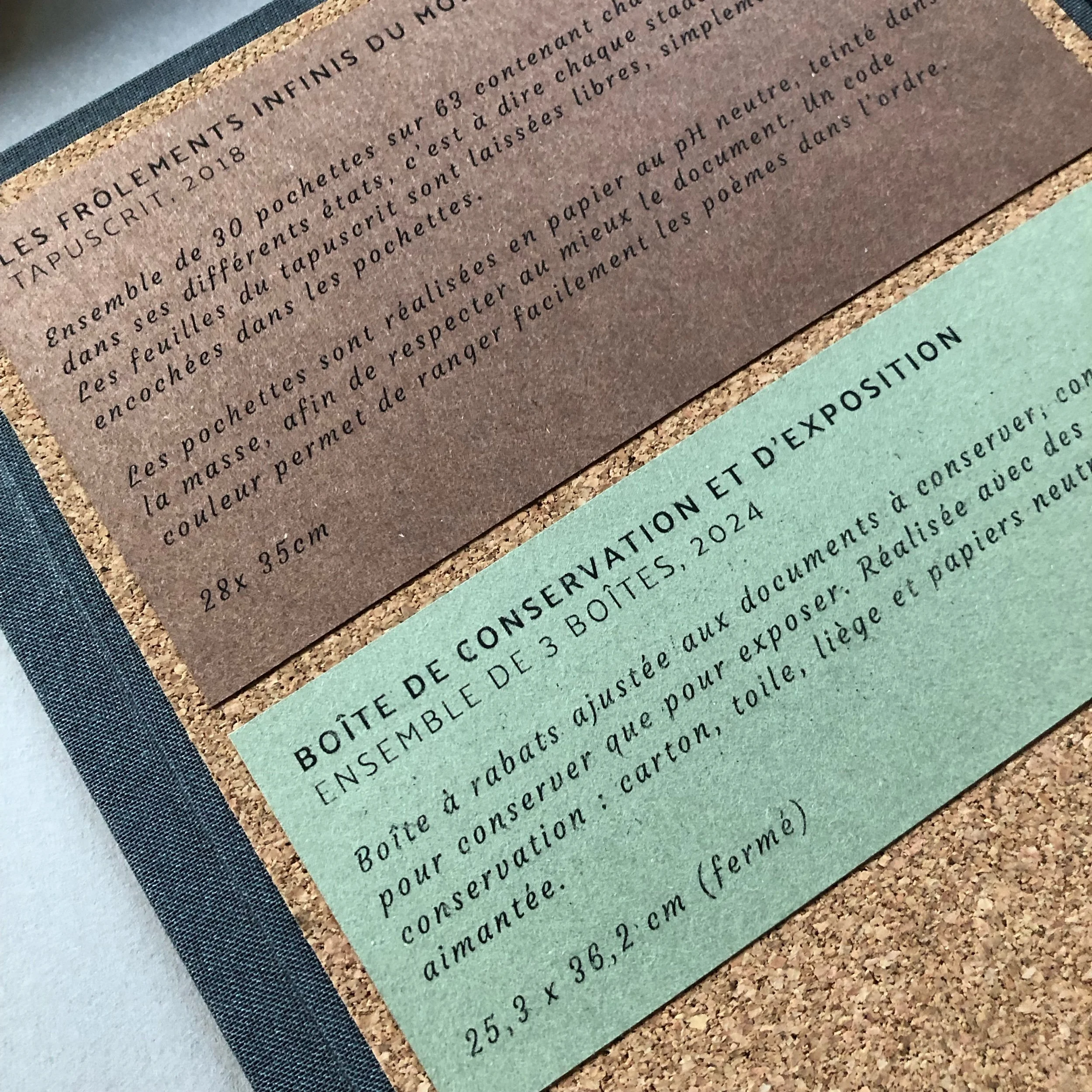

- un ensemble de 63 chemises de protection réparties dans 2 boîtes de conservation, conçues pour garder les tapuscrits libres,

- 3 boîtes de rangement en toile, liège et papiers ajustées aux éléments à protéger,

- un journal de création, rassemblant l’historique de conception et de montage, relié lui-aussi et intégré au projet,

- des cartels d’expositions, intégrés de manière à fournir à la bibliothèque un objet clé en main, prêt à être exposé.

Le tout est réparti dans 3 boîtes afin de diviser le poids de l’ensemble et rendre la manipulation soutenable pour les agents de la bibliothèque. Les éléments du tapuscrit sont répartis dans deux boîtes, rangés dans un ensemble de pochettes de couleurs selon un code intégré aux boîtes. Le tirage numéroté et le journal de création sont rangés dans la dernière boîte.

Deux rencontres avec le poète Richard Rognet organisées par Sophie Armbruster, alors responsable du fond patrimonial de la bibliothèque, m’ont permis de comprendre davantage les documents remis entre mes mains. Ma création est guidée par ces discussions avec l’auteur.

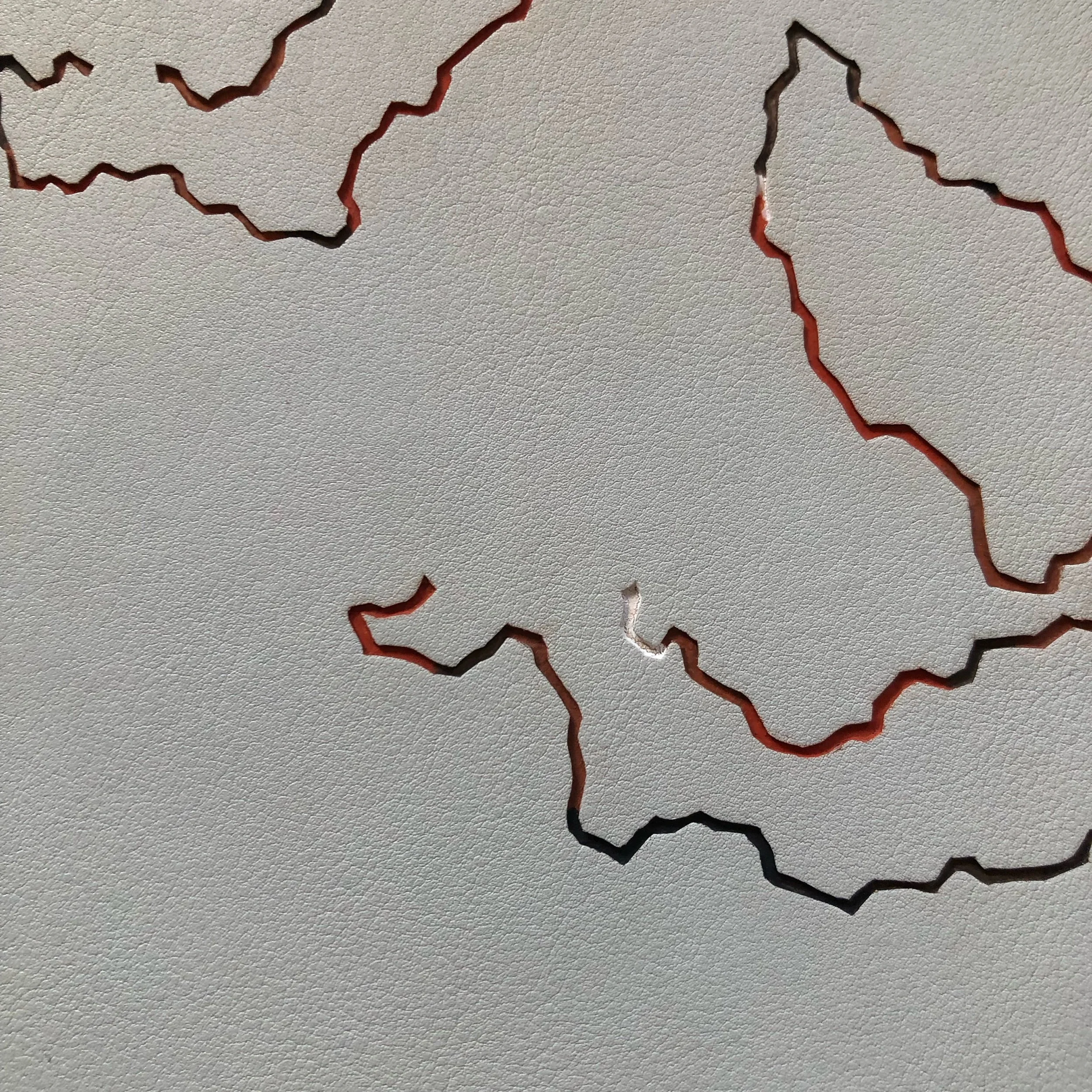

Dans mon approche graphique, le projet a été pensé depuis le tapuscrit vers la reliure, suivant la chronologie de conception de l’auteur. La poésie in-situ de Richard Rognet m’a inspiré une gamme colorée très imprégnée par la terre. Les papiers au pH neutre, teintés dans la masse, de la gamme Materia de chez Fedrigoni ont été sélectionnés pour conserver libres les éléments du tapuscrit suivant le rangement réalisé par l’auteur. Mon choix s’est aussi très vite porté sur le liège, pour ses qualités esthétiques autant que pour ses nombreuses propriétés de conservation (imputrescible, imperméable, incombustible, léger, neutre, etc.). Du choix de ces matériaux découle le reste de la conception graphique.

Inspirée par la musicalité de la poésie de l’auteur, j’ai apporté beaucoup de soin à la rythmique. Rappelant son appétit pour les alexandrins déguisés dans la structure, et son goût pour les multiples de 7 et de 3, vous trouverez cachés dans les lignes de construction beaucoup de découpages par 7 et par 3, interrompus ou décalés. (3 boites, 7 couleurs, etc.)

Enfin, la ligne brisée, signe qui traverse le projet, se retrouve non seulement dans la structure mathématique mais aussi dans la construction décorative. Elle se veut l’écho d’un paysage physique, celui des Vosges dans lequel les 63 poèmes qui composent le recueil sont ancrés. On la trouve sur chaque pochette regroupant les tapuscrits, comme une ligne d’horizon tracée par chaque poème.

La ligne brisée se veut aussi l’écho d’un paysage mental, celui que l’artiste travaille en vue de dépersonnaliser son œuvre, celui dont il fait vœu de se séparer pour laisser son objet exister seul. La ligne brisée devient dans mon dessin, selon le même procédé, le produit d’une écriture automatique, une abstraction obéissant à ses propres contraintes. S’échappant de la figuration, elle se soustrait aussi à une lecture unique. C’est le choix opéré pour la pièce la plus aboutie de cet ensemble d’objets : la reliure d’art sous sa forme classique.

Selon le vœu de la bibliothèque, j’ai réalisé un journal de création, que j’ai choisi d’intégrer à mon travail pour en faire une proposition de reliure. Cet objet, à mi chemin entre la reliure et l’auto-édition, offre une perspective de la reliure moins traditionnelle. J’ai choisi de placer cette petite reliure au même plan que la prestigieuse reliure d’art classique. Plus modeste, plus rapide à réaliser, composée avec des matériaux moins nobles, elle reste le fruit d’un savoir-faire technique avancé, et est représentative du métier en 2024.